災害と変革の中で

文政十二年の大火、安政の大地震、幕末、明治維新、大正大震災と歴史の波にもまれながらも、江戸から東京へ変遷と共に発展を続け昭和六年より十年に掛けて、大震災の経験を基として近代的の三階鉄筋コンクリートの工場を建て販路は東海道より北海道に迄及ぶ様になりました。

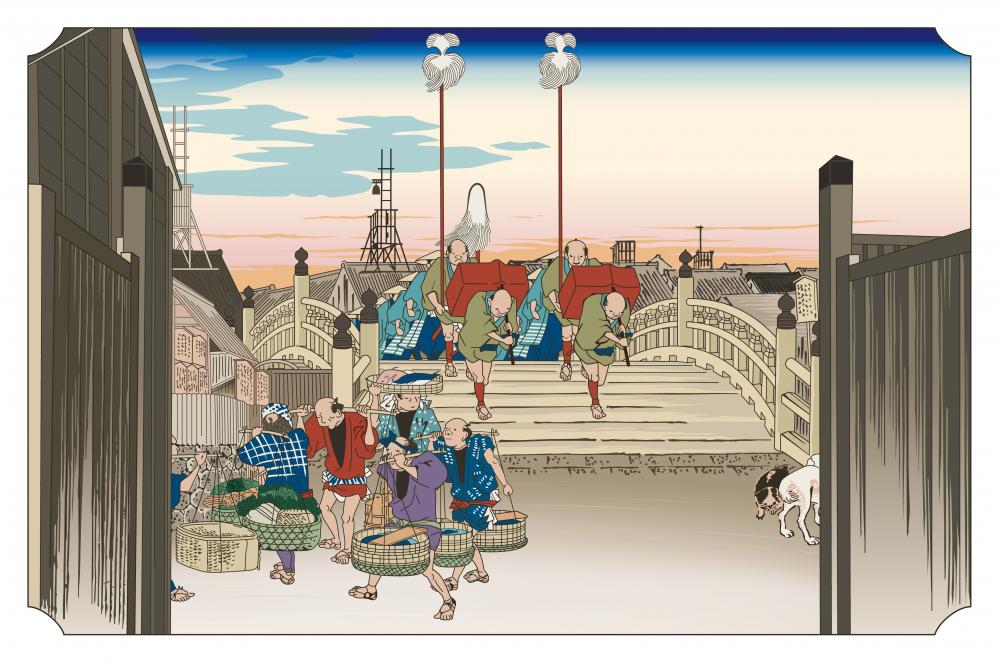

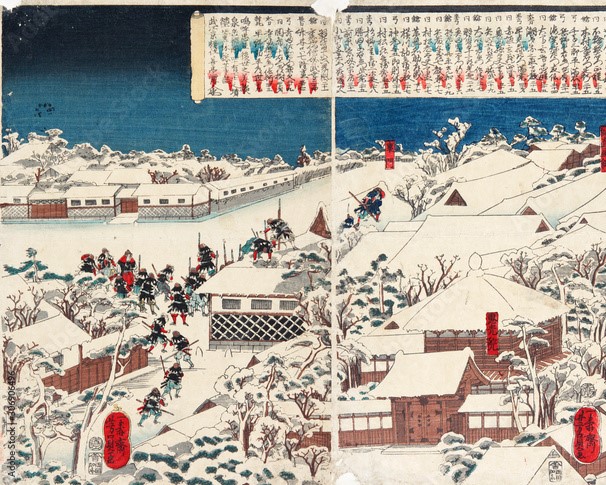

大東亜戦争で味噌の統制、爆撃敗戦に依る潰滅的打撃を受けながらも着実に業績を挙げ今日に至っているのであります。又、昭和三十八年二月一日、乳熊屋発祥の地深川佐賀町一丁目四番地永代橋際に些かなりとも世間様の御恩に報いんと愚考の末、住宅問題の一助にと決心致し大東京、特に江東区地区の低地の住宅は立体的であるべきと思い、日本住宅公団と提携、乳熊ビルを建築すると共に赤穂浪士休息の記念碑を建立致しました。江戸の歴史とくちまとの連がりの数カットをご紹介致したいと存じます。

佐藤信淵とちくま

軍学者であり農政経済の大家でもある佐藤信淵が深川八幡の境内の仮隅に講席をひらいてゐた時、喜左衛門直兄の大番頭である大川素六(後、中西七郎兵衛速雄)は熱心に聴講、此の縁で彼は医者として竹口の家に出入りするようになった。

天保五年夏(一八三四年)竹口の家が上総国君津郡久保田に荒蕪地を求め農場を開くことに当たり、六十六才の信淵は顧問として同行した。素六は晩年この農場守として、弘化三年九月七十六才の天寿を全うした。素六の功績を讃へた碑は現存する。

天保十年十二月信淵六十九才の時、伊勢参宮の帰途四月十日、中万の竹口本宅を訪れてゐる。

天保八年十二月信淵七十一才の時、高野長英の夢物語に基き「夢の夢物語」を執筆して時世を論じ、これが幕府の忌諱に触れ(藩社の厄)捕史の目を数十日茅場町の直兄の家に隠はれた。天保十一年四月十七日、丹波綾部藩九鬼候の招きに依り丹波へ赴く途次、次男祐三少年を伴ひ再び中万の本宅を訪れてゐる。彼は嘉永三年一月六日八十二才で死に浅草森下町松応寺に葬られた。

歌舞伎とちくま

明治十八年十一月千歳座初演、河竹黙阿弥作、「四千両小判梅葉」の序幕第二場、四谷見附外御堀端の場で。九助 ごまぢゃねえが、お前の味噌は、めっほうけえ味がよくついてゐる。倉蔵 代物がよくなけりゃアどうしても売れねえから、永代の乳熊までわざわ

ざおれが買ひに行くのだ。伝次 道理で味がいゝと思った。

味噌は乳熊にかぎるのう。九助 自身に乳熊へ買ひにゆくとは…・

と組んで御金蔵を破りまんまと四千両を盗み出したが、遂に両人とも捕らえられ天馬町の大牢に入れられ死罪になる筋であるが天馬町の牢内の模様をそっくり写したもので大評判を呼び、富蔵に扮した菊五郎、藤十郎に扮した九蔵とも良く、当時の話題をさらひ遂に吉左衛門、六台目菊五郎の当たり狂言となり、最近では幸四郎、勘三郎または海老蔵、松録のコンビでしばしば上演されてゐる。黙阿弥が何でちくま味噌の名を入れたのかは明らかでないが当時舞台に写実性を持たせる意味でちくま味噌の名前を使ったのではないだろうか。

十六代 竹口作兵衛 記

以上は竹口、竹川家の記録より松坂市射和の山崎宇治先生に纏めて戴いた「伊勢店持竹口直兄と信義」を基とし、本庄栄次郎著「江戸明治時代の経済学者」 豊島寛彰著 「隅田川とその両岸」 高谷道男著 「ヘボン」 河竹繁俊著「河竹黙阿弥」 河竹繁俊校訂 「黙阿弥名作戦」 子母沢寛著 「父子鷹」「おとこ鷹」を参考としました。